幼少期に「比べられる苦しさ」を感じたり、「自己肯定感が低い」と思いながら育った方は少なくないのではないでしょうか。

私自身もそうでした。人気者の同級生と比べられたり、地域の行事に馴染めなかったり…。

そのたびに「私はダメなんだ」と思い込んでしまったのです。

けれど、大人になり再婚を経て振り返ると、その経験こそが今の私をつくっていました。

この記事では、幼少期の自己肯定感の低さと、そこからどう自分を受け入れられるようになったのかを振り返りながら書いています。

また、心を軽くしてくれた本との出会いもご紹介します。

精神科医・藤野智哉先生の

「自分に生まれてよかった」と思えるようになる本 心が軽くなる26のルール [ 藤野 智哉 ]

「あなたの居場所」はここにある 精神科医が本気で書いた心をいやす物語 [ 藤野智哉 ]

は、自己肯定感に悩む方にぜひ手に取ってほしい一冊です。

のんびりお付き合いください

幼少期に感じた「比べられる苦しさ」と自己肯定感の低さ

ペンくんとの再婚の話に入る前に、少しだけ自分の過去を振り返っておこうと思います。

私は平凡な田舎のサラリーマン家庭に、長女として生まれました。

あまり幼い頃の記憶は鮮明ではありませんが、振り返ってみると「自己肯定感が低め」な子どもだったように思います。

向かいの同級生との比較から始まった違和感

きっかけの一つは、家の向かいに住んでいた同級生の女の子。

彼女は明るく活発で、運動神経も抜群。勉強もできて、小学校でも人気者のような存在でした。

一方の私はというと、運動は苦手で消極的。

みんなの前に出るのも得意ではありませんでした。

小さい頃からよく遊んでいたし、お互いの家を行き来することもありました。

けれど私は、親や周りの大人の何気ない会話の中から「比べられている」という感覚を、子どもながらに敏感に感じ取っていたのかもしれません。

親の言葉に敏感に反応してしまった

「〇〇ちゃんはすごいね」

「〇〇ちゃんは…」

そう直接言われたわけではなくても、心の奥にはいつもそんな声が響いていました。

決して親に悪気はなくても、私は敏感に受け止め、自分をさらに小さく感じてしまう。

悪循環でした。

地域行事という “逃げられない” 同調圧力の壁

当時の地域には「同調圧力」が色濃く残っていました。

その象徴が、秋に行われる「屋台」の引き回しです。

木でできた立派な屋台を、子どもから大人まで力を合わせて町内を練り歩く。

今思えば伝統的で素晴らしい文化ですが、当時の私にとってはただの「苦痛」でした。

俺、お祭り好きだったけど

色んな人がいるねん

「みんなやってる」という言葉が自己肯定感を削った

人前に出るのが苦手な私は、太鼓の練習や掛け声もとにかく居心地が悪い。

「みんなやってるんだから」

「出ないなんておかしい」

そう言われ、断るという選択肢はありません。

嫌々参加して、もやもやを抱えながら家に帰れば、親からは「なんでそんなに嫌なの?みんな楽しそうにしてるのに」と責められる。

そんな繰り返しでした。

向かいの彼女はもちろん中心的な存在。

堂々と太鼓を叩き、屋台を引っ張る姿は、ますます私を小さくさせました。

そして高学年のある年、私はとうとう参加しないという選択をしました。

家の中で、外から聞こえる賑やかなお祭りの音をただただやり過ごすしかありませんでした。

親はきっと心配と疑問だらけだったでしょう。

「どうして参加しないの?」 周りからもそう聞かれたに違いありません。

通信簿に残された「大人しい子」という評価

先日、実家に寄った時に母が古い通信簿を見つけてきました。

小学校から高校までのものが揃っていて、よく取っておいたなあと感心してしまいました。

そこには小学校の先生からのコメントとして

「もう少し積極的になれるといいですね」

「大人しいです」

と書かれていました。

学校は“やり過ごす場”だった幼少期

当時の私は「学校=やり過ごす場」だったのかもしれません。

いじめられるわけではないけれど、目立つこともない。

ただ「行かなきゃいけない場所」今思えば、それも私の個性だったのだと思います。

昔は「みんなと同じであること」が正解の時代でした。

でも本当は「大人しい子がいてもいい」「引っ込み思案な子がいてもいい」

そんな多様性を受け入れる価値観は、まだ広がっていなかったのです。

今だから伝えたい「比べない子育て」の大切さ

今だから思うこと 幸い私は大きなトラウマにはならず、鬱にもなりませんでした。

ただ「人と比べられること」「みんな一緒に」という空気に押しつぶされそうな幼少期を過ごしたことは、確かに今の自分を形づくっています。

だからこそ、もし「うちの子はみんなと馴染めない」「一人でいるのが好きそう」と悩んでいる親御さんがいたら、声を大にして伝えたいことがあります。

どうか、そっとしてあげてください。

無理にみんなと同じにしなくても大丈夫。

一人でいる時間を大切にできる子は、その分、自分の中に豊かな世界を育てています。

子どもを傷つける「みんな圧」の怖さ

そして一番子どもが傷つくのは、

「みんなやってるのに」

「みんな行くのに」

「みんなできるのに」

という“みんな圧”です。

この言葉が続くと、「できない自分=ダメな自分」と感じやすくなり、自己肯定感がどんどん下がってしまいます。

子どもは大人の言葉にとても敏感です。

「みんな」ではなく「あなたはどうしたい?」と寄り添ってあげるだけで、子どもの心はぐっと軽くなるのだと思います。

藤野智哉先生の本でも見つけました。

精神科医が教える 子どもの折れない心の育て方 [ 藤野 智哉 ]

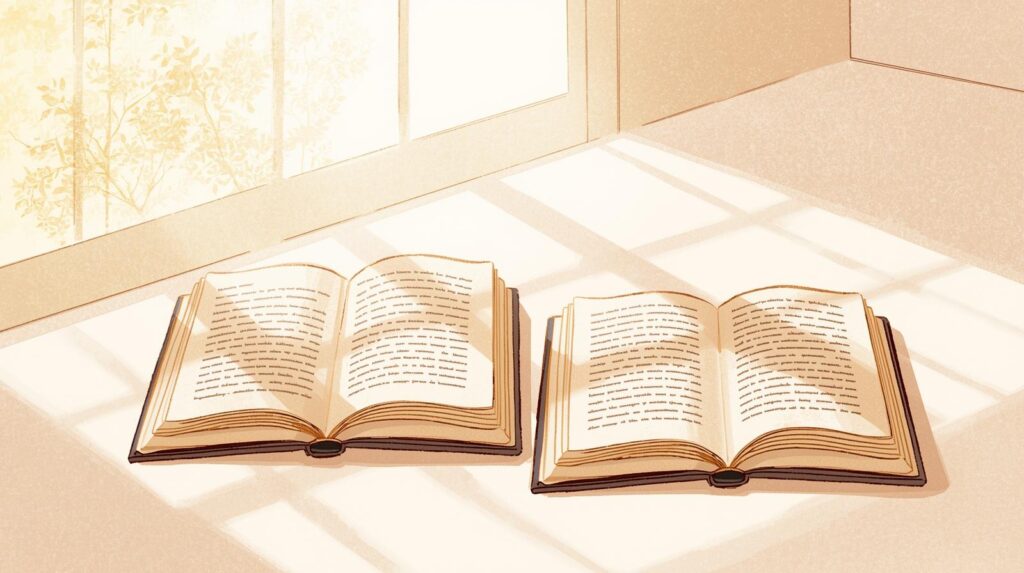

心を満たしてくれた本との出会い

最近、私は精神科医・藤野智哉先生の本

『自分に生まれてよかったと思えるようになる本』を読みました。

「自分に生まれてよかった」と思えるようになる本 心が軽くなる26のルール [ 藤野 智哉 ]

ページをめくるごとに心が満たされるような感覚がありました。

幼少期の自分がはじめてストンと肯定された気がしました。

出会ってよかったです。

また『あなたの居場所はここにある』という作品にも出会いました。

「あなたの居場所」はここにある 精神科医が本気で書いた心をいやす物語 [ 藤野智哉 ]

とても優しいストーリーで、映画化してほしいと思ったほどです。

もし見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。きっと優しい気持ちになれると思います。

次は、人間関係に「線を引く」レッスン もぜひ読もうと思っています。

人間関係に「線を引く」レッスン 人生がラクになる「バウンダリー」の考え方 [ 藤野智哉 ]

まとめ 〜幼少期の経験が今の再婚生活につながる〜

私は幼少期から自己肯定感が低く、人と比べられることでますます自信をなくしていきました。

でも、その経験があったからこそ「比べないことの大切さ」「個性を認めることの大切さ」を今の自分は知っています。

そしてこうして書き出してみると、幼少期の経験が今の私に深く影響を与えているのだと改めて気づきます。

消極的で大人しかった私は、「みんな」に馴染むことは苦手でした。

でもその分「自分の心の声を聴く」ことは自然と身についていました。

自己肯定感を取り戻し、再婚で歩む人生リスタート

再婚し、新しい人生を歩み始めた今でも、あの頃の経験が自分を形づくっています。

だからこそ「人生は何度でもリスタートできる」という想いを、このブログを通して伝えていきたいのです。

今日はここまで。

次回は、中学生の頃の思い出を振り返ってみます。

何回色々ありそうだね

人生いろいろ

もし同じように悩んでいる人がいたら、このブログが少しでも「わかるよ」と寄り添う存在になれたら嬉しいです。